採用担当者の悩みあるある7選!【採用コラム】

採用の苦労や業務が多く忙しいのはもちろんのこと、企業と応募者との板挟みになりやすい立ち位置である採用担当者の方々は悩みが尽きないことと思います。採用担当者同士で悩みを共有し合い、ともに解決策を模索することができたらいいですよね。しかしなかなか企業の採用者同士で顔を合わせる機会は少ない。そこで今回は、採用担当者の悩みあるあるを厳選してご紹介したいと思います!

採用担当者の悩みあるある7選

それではさっそく採用担当者の悩みあるあるを見ていきましょう。

1.自社に最適な求人方法がわからない

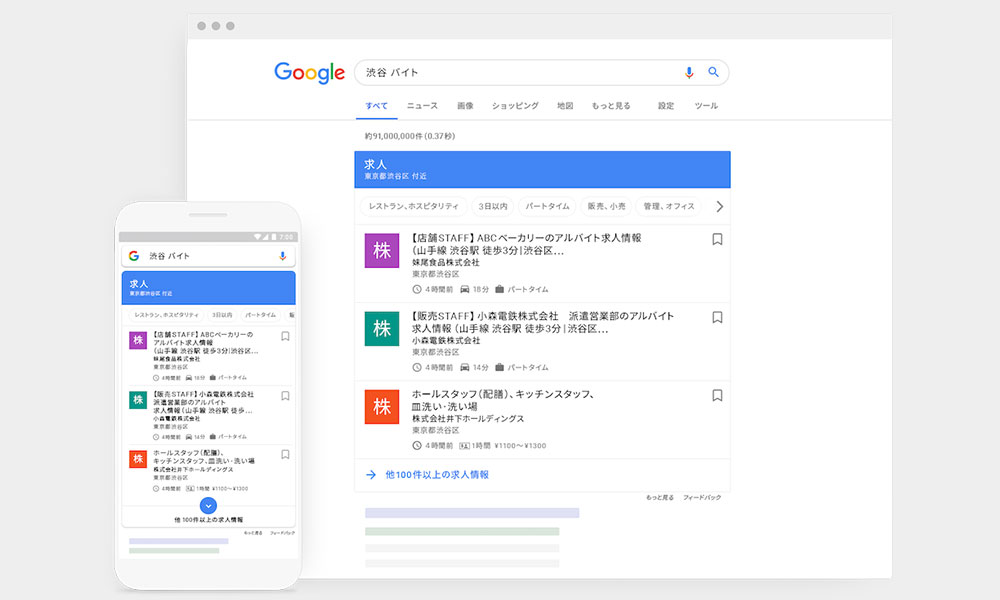

インターネットやSNSが広く普及した現代の採用手法は実に多様化しています。どの採用手法を選ぶかを採用担当者の判断に委ねている企業も多く、どれが自社に最適な求人方法か見極めるのに手こずる方も多いよう。

まずはどのような採用手法や求人方法があるのかを把握することが大切です。高校や大学の掲示板に張り出す、ハローワークに掲載する、求人サイトに広告を出すなど、さまざまな手法を調べて、特徴を比較します。

そしてその中から自社に最適な求人方法を選択するために自社が求める人物像を明確にし、ターゲットとなる人物がどの媒体を主に利用しているかなどを考えていきましょう。

2.予算が足りない

利用する求人媒体や募集をかける期間などによって採用予算は変動します。無料で利用できる求人媒体も存在しますが求人効果が薄ければ掲載する意味がありませんし、かといって大手求人サイトに多額の広告費を投入しても他社に埋もれて結果が得られなければ費用対効果は下がってしまいます。無料・有料によらず最適な採用手法かどうか結果も含めて分析していくことが必要となります。

しかし効果を上げるためにさまざまな採用手法を活用したいと思ってもあらかじめ会社から提示されている採用予算が決まっており、選択肢が狭いことで悩んでいる採用担当者の方も多いよう。

なぜ新たに予算が必要なのか、分析結果をもとにわかりやすくプレゼンして予算を増やす稟議を通すか、もしくは採用コストを低く抑えながら効果的な求人を行うことが求められます。採用コストを抑えながら効果を出すためにオススメの方法を以下の記事に詳しくまとめていますので、ぜひこちらもチェックしてみてくださいね。

3.求人原稿に手こずる

求人を掲載する際に必要となる求人原稿。自社に興味を持ってくれている求職者ほど隅々まで目を通す部分であり、求人原稿はとても重要な役割を果たします。ありきたりな文言を並べていても求職者に刺さらず応募を見送られてしまう可能性があるため、自社の強みや魅力をいかに求職者に届けることができるかが大切です。

書類選考や面接など採用までのフロー、入社後のフォローなど日々さまざまな業務に追われている採用担当者にとって求人原稿はついつい疎かになりがちです。業務内容や募集要項が変わったのに更新を忘れてしまっていることも。しかし求職者が自社を知るはじめの一歩となる求人原稿をないがしろにしてしまっては本末転倒です。時間がない中であっても求人原稿は熟考して作成するように心がけ、現状とギャップがないか定期的に見直しをするようにしましょう。

4.応募が集まらない

月に何万円、何十万円とかけて求人広告を出しても応募者が少ないこと、ひどいと1件の応募も来ないということは多々あるようです。 あまりに動きがない場合は求人の中身に問題があるかもしれません。企業や仕事内容についての詳細が少なく、応募者側が求人情報を十分に得られていない可能性があります。また、自社が求める人材に求人が届いていない場合も考えられます。

情報量が少ないと求職者は企業や仕事内容について理解が深められず応募には至りませんし、求める人物像に見合った求人でなければ採用してもミスマッチが起こってしまい早期離職にも繋がりやすくなります。掲載している情報量は十分か、求める人物像に見合った求人内容になっているかを今一度確認し、定期的に見直すようにしましょう。

5.面接ドタキャン

面接のドタキャンが多いというのも採用担当者を悩ませる要因の一つ。ストレスにもつながっているという方も多いと思います。他の面接や業務も多く忙しい中、採用担当者側も日程を調整し、面接の準備をして当日待っているわけですから、ドタキャンを喰らうとスケジュールも狂ってしまいますし時間の無駄が生じてしまいますよね。

求職者がドタキャンをする理由としては面接日時を忘れている、選考辞退の連絡を入れ忘れているなどが考えられます。面接日の前日に「明日の面接について」とリマインドメールを送ることでドタキャンを防止できる可能性が高まるのでオススメです。

また、選考辞退を考えている場合、このメールをきっかけに辞退連絡を入れてくれる可能性もあります。リマインドメールを送る際はなるべくテンプレート的な文章ではなく、その人に向けて送ったことが伝わる文章を加えるとより効果を増します。機械的に多数の人間に向けて送られる文面よりも、採用担当者が自分に向けて送っていると感じる文面には人は返信を返す傾向にあります。ぜひ実践してみてくださいね。

6.内定辞退が多い

内定辞退については多くの採用担当者が悩みとして挙げています。せっかく時間やコストをかけて採用活動をし、欲しい人材を選定したのに内定辞退されてしまうのは採用担当者としてのダメージも大きいですよね。

複数の企業に対して応募をしており、複数の内定をもらっている求職者も多くいます。内定をもらった企業の中からより自分に合っていて、より魅力的な企業に就職したいと考えるのは求職者側の立場なら当然のこと。その上で、内定辞退者をなるべく出さないようにするためには、求職者が自社で働く姿を具体的にイメージしてもらい、魅力を最大限に感じてもらわなくてはなりません。他社との差別化をはかることも必要です。

労働環境や待遇面に対して不安を感じて内定辞退をする人も少なくありません。求職者が気になる点、不安に感じるであろう点はできる限りオープンにし、こちらから積極的に情報提供を行うようにしましょう。求職者と対話する中で問題や不安要素が見つかった場合はその場で解消しておくことも必要です。

内定辞退の理由は「他社選考の通過・内定獲得」が一番多く、その次に多い理由が「希望する給与・待遇ではなかった」というものです。面接前と面接後でギャップが生じないよう、労働条件や待遇は事前に求職者が知ることができるよう求人広告へしっかりと掲載する他、自社サイトの採用ページの内容の見直しを行いましょう。

また、最近ではInstagramなどのSNSを通じて会社の雰囲気を知ろうとする求職者も増えていますので、SNSもうまく活用し求職者に自社の魅力・雰囲気を伝えるのもオススメです。

7.現場からのクレーム

時間をかけて選考した人材に対し、入社後「なぜ採用したのか」と現場からクレームが出てしまうことも多々あるようです。新人教育は現場社員の責任でもありますが、採用自体に問題があったと言われてしまうと採用担当者も報われないですよね。

新入社員は会社の未来を担う重要な存在。だからこそ現場もミスマッチな採用が起きた際には採用担当者に意義を申し立てたくなるのでしょう。採用担当者が現場にマッチする人材を見極めることができなかったという可能性もありますが、それ以前に選考を進める過程で現場の声を取り入れられないシステムになっているのも原因の一つになっているのではないでしょうか?

現場にとって優秀な人材を採用するためにも、現場の社員にも採用過程の一部に参加してもらうなどして、現場の意見も取り入れながら採用を進めると改善されるかもしれません。

まとめ

今回は、採用担当者あるあるをご紹介いたしました。いかがでしたでしょうか。「うちの会社もそれで悩んでいる」「同じような悩みがあって共感できた」という方も多いのではないでしょうか。採用担当者や人事は一見花形的な部署に思われがちですが苦労も多い仕事ですよね。みなさんが実体験している悩み、そしてその解決策をぜひご自身の採用活動に活かしてみてください。